Einmal auf Gott defäkiert: So fluchen, beleidigen und schimpfen Sie auf Mallorca wie ein Einheimischer

Antoni Rodríguez hat ein Wörterbuch der Beleidigungen, Flüche und Schimpfwörter auf der Insel geschrieben. Er hatte da zuvor bei den jungen Leuten Defizite festgestellt

Auf Mallorca wird teils mit harten Bandagen beleidigt. / Storyset/Freepik

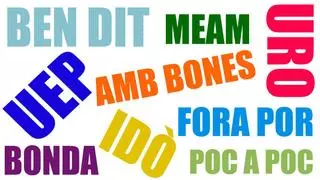

Alles habe bei einem Mittagessen angefangen, schreibt Antoni Rodríguez Mir. Er saß mit Freunden zusammen und sprach über die zunehmende Verdrängung der katalanischen Sprache aus dem Alltag auf Mallorca. Massive Einwanderung, Tourismus, der Einfluss von Social Media und bestimmten Politikern – alles führe dazu, dass gerade die jungen Leute die Inselsprache wenig gebrauchen. Früher, erinnerten sich die Freunde, hätten Fremde, die auf die Insel zogen, als allererstes Schimpfwörter und Flüche auf Katalanisch gelernt. Aber die jungen Leute heutzutage seien nicht mehr in der Lage, jemanden gescheit auf Katalanisch zu beleidigen.

Und so fingen die Freunde an, eine Liste zu erstellen. Antoni Rodríguez, der neben seiner Tätigkeit als Hausmeister einer Schule in Port d’Alcúdia auch als Schriftsteller unterwegs ist, leckte Blut und forschte weiter. Denn schließlich wohnt auch Schimpfwörtern, Beleidigungen und Flüchen in der Art, wie sie gebildet werden, eine unverkennbare Poesie inne. Das nun im Verlag Lleonard Muntaner in Palma erschienene Werk „1.111 llamps i pestes“ (wörtlich: 1.111 Blitze und Plagen) ist das Ergebnis dieser Forschungsarbeit, die sowohl auf schriftlichen als auch mündlichen Übermittlungen beruht.

Sei kein Huhn

Wenig überraschen dürften dabei die Lebensbereiche, die für eine saftige Beleidigung angezapft werden. Religion, Sexualität, die näheren Verwandten, die Herkunft, die Etnie, das Aussehen sowie die körperlichen und geistigen Fähigkeiten bieten auch im Insel-Katalanischen eine breite Spielfläche für unschöne Bemerkungen. Dass dazu ebenso Tiere herangezogen werden, kennt man ebenfalls aus anderen Sprachen. Ein porc (Schwein) ist auch auf der Insel eher mit Dreck und Unflätigkeit verbunden. Eine gallina (Huhn) steht für Feigheit. Und der Esel (ase oder ruc, somera in der weiblichen Form) muss für Rücksichtslosigkeit oder auch für Dummheit herhalten.

Bei den sexualisierten Vokabeln fällt die häufige Verwendung der collons (Hoden) auf. Hier gilt es aber aufzupassen: Während tocar els collons (die Hoden anfassen) dafür steht, dass einem jemand auf die Nerven geht und jemand Dummes ein colló ist, drückt man uneingeschränkte Begeisterung aus, wenn man sagt, dass etwas de collons ist. So ist jemand, der ein cotxe de collons besitzt, der Eigentümer eines tollen Autos.

Du Aprikose

Etwas ungewöhnlicher ist vielleicht, mit welcher Vielfalt Obst, Gemüse und Hülsenfrüchte Einzug in diesen speziellen Wortschatz finden. Vom albercoc (Aprikose) für jemanden, der wenig Verstand hat, über poma (Apfel) für eine etwas einfältige Frau, bis hin zum rave estirat (gestrecktes Radieschen) für jemanden, der etwas steif ist, ist alles dabei.

Ebenfalls charakteristisch für das mallorquinische Beleidigen: Das Voranstellen bestimmter Ausdrücke, die das Schimpfen verstärken. Am bekanntesten wäre das puta, das man quasi jedem Ausdruck voranstellen kann und vergleichbar mit dem deutschen Scheiß- ist. Aber auch cap de (im Deutschen: -kopf) oder tros de (zu Deutsch: ein Stück von etwas) werden gerne verwendet.

Durchaus originell sind auch die lokal geprägten Beleidigungen, die der Autor auftut. So erfährt man in dem Buch etwa, dass in Pollença ein Fremder mit bösen Absichten als solleric (Einwohner von Sóller) bezeichnet wird. Oder dass man jemand nahelegt, dass er aus Búger zu stammen scheint, wenn man ihn nicht für die größte Leuchte hält.

Nun muss man sagen: Ohne gewisse Katalanischkenntnisse sind viele der Ausdrücke, die Rodríguez in alphabetischer Reihenfolge auflistet, schwer zu gebrauchen. Die Mallorquiner benutzen selten nur ein einzelnes Wort, dessen Bedeutung man auch einem Neuankömmling unkompliziert beibringen kann. Stattdessen werden meist Vergleiche herangezogen. Ein Großteil der Redewendungen in diesem Buch laufen darauf hinaus, dass jemand „dümmer als ...“ oder „sturer als ...“ irgendwas ist.

Viele Köche verderben den Brei

Der Wortwitz, der die mallorquinische Sprache charakterisiert, kommt in dem Buch nur selten zum Tragen. Das zeigt sich vor allem an einer Stelle, in der Rodríguez eine der zahlreichen Redewendungen der Insel unterbringt, auch wenn diese streng genommen auch nicht wirklich in dieses Buch passt. Zweifelsohne ist aber der Spruch set eren que l’aguantaven i encara pixava tort (in etwa: Sieben Leute hielten ihn fest und trotzdem pinkelte er daneben) eine deutlich optimierte Variante der deutschen Redewendung „Viele Köche verderben den Brei“.

Gerade wer dabei ist, Katalanisch zu lernen, kann mit dem Buch seine Kenntnisse des Inseldialekts durchaus erweitern. Zu den grundlegenden Begriffen des mallorquinischen Wortschatzes gehört beispielsweise das vatua Déu und dessen zahlreiche Varianten. Die wohl auf religiöse Gelübde (kat. votes, dt. Votive) zurückgehende Redewendung ist meist ein Ausdruck für Erstaunen oder Überraschung, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Eine ähnliche Verwendung findet das häufig genutzte quaranta putes (wörtlich: vierzig Huren), das man auch gerne mit quaranta putes sagrades (vierzig heilige Huren) variiert. (Profi-Tipp: Wenn zartbesaitete Zeitgenossen zugegen sind, kann man es mit quaranta pipes, also vierzig Pfeifen, ein wenig abschwächen.)

Gott ist mit im Spiel

Auch das deutlich blasphemischere cagondeu (was im Wesentlichen bedeutet, dass man auf Gott defäkiert), das man meist verwendet, wenn etwas schiefgeht, findet Erwähnung. Eine Abschwächung wird meistens mit cagondena erreicht. Dies ist vor allem notwendig, wenn der Gesprächspartner Weihwasser pinkelt (pixar aigua beneita) – also besonders fromm ist.

Wo wir schon dabei sind: ein cagat (in etwa: ein Zugekoteter) ist ein feiger Mann. Wer derweil auf die Mutter kotet, die ihn gebärt hat (cagar-se en la mare que el va parir) ist einfach nur wütend. Derweil hat derjenige, der nach oben pinkelt (pixar alt) große Ambitionen, während derjenige, der Parfüm uriniert (pixar colònia) ein wenig zu sehr von sich selbst überzeugt ist. Mitunter wirft man einem solchen Zeitgenossen dann Folgendes an den Kopf: Ets al món perquè hi ha d’haver de tot (Du bist auf der Welt, weil es von allem etwas geben muss). Aber das muss jeder selbst entscheiden, ob er so weit gehen möchte.

Abonnieren, um zu lesen

- Pöbeleien, Gegröle, Aufmüpfigkeit: Deutsche Parturlauber sorgen für Polizeieinsatz am Flughafen Mallorca

- It's Miami, baby! In die Jahre gekommenes Hotel an der Playa de Palma mutiert zu "Vibra Palma Cactus

- Boote ohne Führerschein auf Mallorca mieten: Das sind die neuen Regeln

- Einigung auf Mallorca: Der Streik bei Eurowings ist abgeblasen

- Von diesen Geschäften, die die "Goodbye Deutschland"-Auswanderer Robens einst auf Mallorca betrieben, weiß kaum noch jemand

- Urlauber stirbt bei Wanderung auf Mallorca

- Lange Warteschlangen am Flughafen Mallorca: Fahrer der Kleinbusse streiken

- Leon Löwentraut auf Mallorca: 'Die Inspiration kommt aus dem absolut puren Leben